为深入服务国家创新驱动发展与“双碳”战略,应对新能源科技与产业变革前沿需求,探索学科交叉融合新机制,培育学校新兴学科特色,培养具备多学科视野和原始创新能力的复合型人才。经学校研究决定,面向我校在读研究生开设“智能新能源材料微学科”。

一、微学科简介

(一)学科定位

以“学科交叉、产教协同、创新引领”为核心理念,依托我校化学、软件工程、材料与化工等重点学科优势,整合校内外科研资源与产业创新力量,构建“科研导向、产业衔接”的人才培养平台。精准对接安徽省“新能源汽车和智能网联汽车”万亿级产业集群及长三角地区新能源产业发展需求,致力于建成我校学科体系的“创新试验区”、科研攻关的“先锋实验室”与人才培养的“改革示范田”。

(二)培养目标

立足我校“地方性、应用型、有特色、高水平”办学定位,聚焦新能源领域核心技术突破需求,培养具备以下素养的复合型人才:

1.坚定的理想信念、深厚的科学素养与人文精神;

2.扎实掌握新能源材料与智能技术核心理论及前沿动态;

3.善于运用跨学科思维与方法解决复杂科学技术问题;

4.具备突出的创新能力、科研实践能力与产业服务能力;

5.能够在新能源、储能、绿色制造等领域胜任前沿研究、技术开发与创新管理工作。

(三)合作单位

本学科与新能源全产业链领军企业深度合作,包括:

桐城国轩新能源有限公司

安徽鑫辉源储能科技有限公司

安徽丰元锂能科技有限公司

法恩莱特新能源科技有限公司

安徽中应新材料有限公司

中国石油化工股份有限公司安庆分公司

奇瑞控股循环单元研究院

(四)培养模式

创新构建“四位一体”培养体系,打破传统学科与培养边界,实现“科研能力与产业素养”双提升:

1.全链条科研浸润:与产业链头部企业深度协同,科研场景覆盖“材料研发—智能制造—性能检测—回收利用”全生命周期,让研究生直面产业真实技术需求。

2.双场景育人机制:实行“校企双导师、科研双场景”“工学交替、一课多师”模式,研究生在校园实验室(理论攻关)与企业研发中心(技术转化)交替开展研究,在实战中提升创新能力。

3.首席科学家领航:设立“首席科学家讲堂”,定期邀请新能源领域院士、国家级人才、企业技术总工等顶尖专家,聚焦产业核心瓶颈问题,解读前沿技术趋势,搭建“零距离”高水平学术交流平台。

4. 智能方法赋能:强化人工智能、大数据分析、分子模拟等前沿方法在材料研发中的应用,培养研究生运用先进计算工具加速材料设计、性能预测的能力,打造“智能+新能源材料”复合型技术人才。

(五)学习模式

采用“PBL项目式学习”(基于跨学科项目的学习与科研),推动研究生从“知识接受者”向“创新实践者”转变:

1.科研项目驱动:研究生入学后即进入“校企双导师”共同设计的前沿攻关项目池,自主选定具体项目作为年度核心科研任务,以项目成果检验学习成效。

2.研究方法支撑:建立动态化、模块化研究方法支持系统,根据项目攻关需求,精准提供专项训练与理论指导,打造科研实践的“方法论工具箱” 。

3.协同创新实践:组织研究生定期进驻企业研发中心与生产一线,参与实际技术攻关,形成“从实验室到生产线”的创新闭环。

二、招生对象与计划

(一)招生对象

面向我校全日制在读硕士研究生,具体要求如下:

1.专业背景:以理工科专业为主,重点招收化学、材料与化工、资源与环境、环境科学与工程、电子信息、软件工程、机械、生物与医药、生态学、数学、物理学等相关学科研究生;

2.综合素质:对智能新能源材料领域有浓厚兴趣,具备扎实的专业基础、优良的实践潜能与团队协作能力;人文社科类专业研究生若具备相关领域研究基础或学习意愿,也可申报。

(二)招生计划

本期拟计划招收学员20名左右,实际招生名额将结合报名情况和微学科发展情况进行微调。

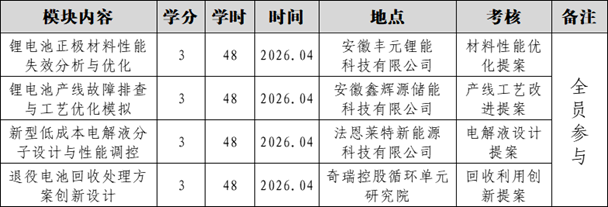

三、科研实践安排

(一)学制与学分:

1.学制:1年(含项目研究、实践训练与成果答辩,与研究生原专业培养计划并行衔接)

2.学分:完成全部培养环节且考核合格者,可获得8学分,计入研究生个人培养计划总学分。

(二)科研实践体系

本微学科构建以“科研项目为核心、方法训练为支撑”的实践体系,通过模块化科研训练,全面提升研究生创新实践能力。

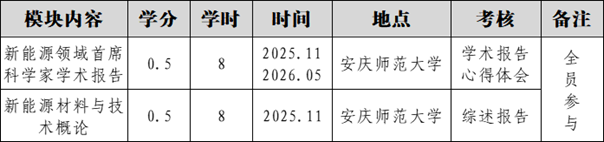

1.前沿理论模块:培养宏观视野,把握前沿动态

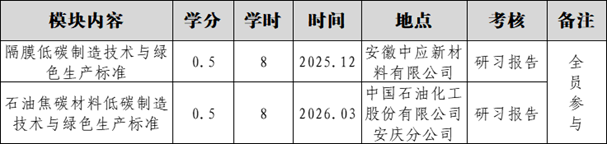

2.产业实践模块: 深入产业一线,洞察市场趋势

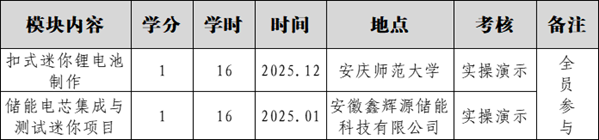

3.实验技能模块:掌握核心技能,培养动手能力

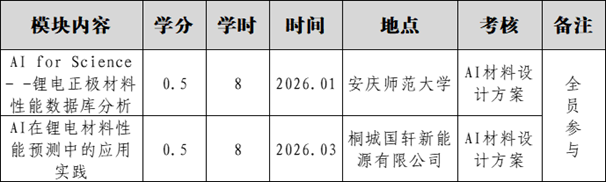

4.智能方法模块:学习先进方法,提升科研效能

5.创新研究模块:聚焦痛点攻坚,产出创新成果

(三)组织实施

1.研究周期:2025年11月启动,灵活利用周末时间开展科研活动。

2.创新研究:2026年4月设立集中研究周,研究生在企业现场开展深度研究。

(四)考核方式

采用“过程性考核+成果性考核”相结合的综合评价机制:

1.过程性考核(占比40%):包括模块学习出勤、阶段性报告、企业实践表现等;

2.成果性考核(占比60%):包括项目研究成果(论文、专利、技术方案等)、最终答辩表现等,由校企联合考核委员会进行评审。重点考察研究成果的创新性与应用价值。

四、保障措施

(一)经费保障

本期微学科实行全额资助,免收学费。

(二)学分认定

1.学术型硕士:可认定专业选修课学分及创新实践学分

2.专业型硕士:可认定专业选修课学分,并计入专业实践

(三)成果认定与激励

1.完成培养计划者,颁发微学科结业证书与微学科数字徽章(以电子形式记录和展示个人的创新与技能);研究生联合培养经历认定(可作为学位申请的创新成果)

2.优秀成果优先推荐申报校级以上竞赛、优先推荐企业转化;优秀研究生优先推荐至合作企业实习、就业。

(四)质量保障

本微学科建设纳入学校学科建设体系,建立动态监测与调整机制,确保学科建设质量与成效。

五、招生流程

(一)报名方式

请于规定时间内填写《“智能新能源材料”微学科报名表》(见附件),发送至指定联系邮箱,邮件主题须严格按照“姓名+学院+智能新能源材料微学科”格式命名,逾期提交的报名材料不予受理。

(二)选拔方式

1.材料初审:学校组织专家对报名材料进行审核,确定进入复试的学员名单并公示;

2.复试考核:复试采用面试形式,考核小组围绕申请者学术背景、科研潜力、实践经历及新能源领域认知等维度进行综合考察,按考核成绩确定排名,结合招生计划择优拟定录取名单;

3.递补规则:若拟录取学员主动放弃资格,将按考核排名依次递补;若递补后仍未完成招生计划,将重新组织第二轮招生,选拔流程与首轮一致;

4.结果公示:最终录取名单将在学校研究生院官网及化学化工学院官网同步公开公示,公示期不少于3个工作日。

(三)时间安排

1.2025年11月17日24:00前,提交报名材料;

2.2025年11月19日24:00前,根据申报材料,确定面试名单并组织面试;

3.2025年11月20日24:00前,公布录取名单。

六、联系方式

联系人:白老师(13635562696) 胡老师(18801588562)

邮箱:hplvlcy@163.com

附件:安庆师范大学2025年“智能新能源材料”微学科报名表

报名咨询微信群:

研究生院 化学化工学院

2025年11月3日

安徽安庆菱湖南路128号

安徽安庆菱湖南路128号 邮编:246011

邮编:246011 安徽安庆集贤北路1318号

安徽安庆集贤北路1318号 邮编:246133

邮编:246133