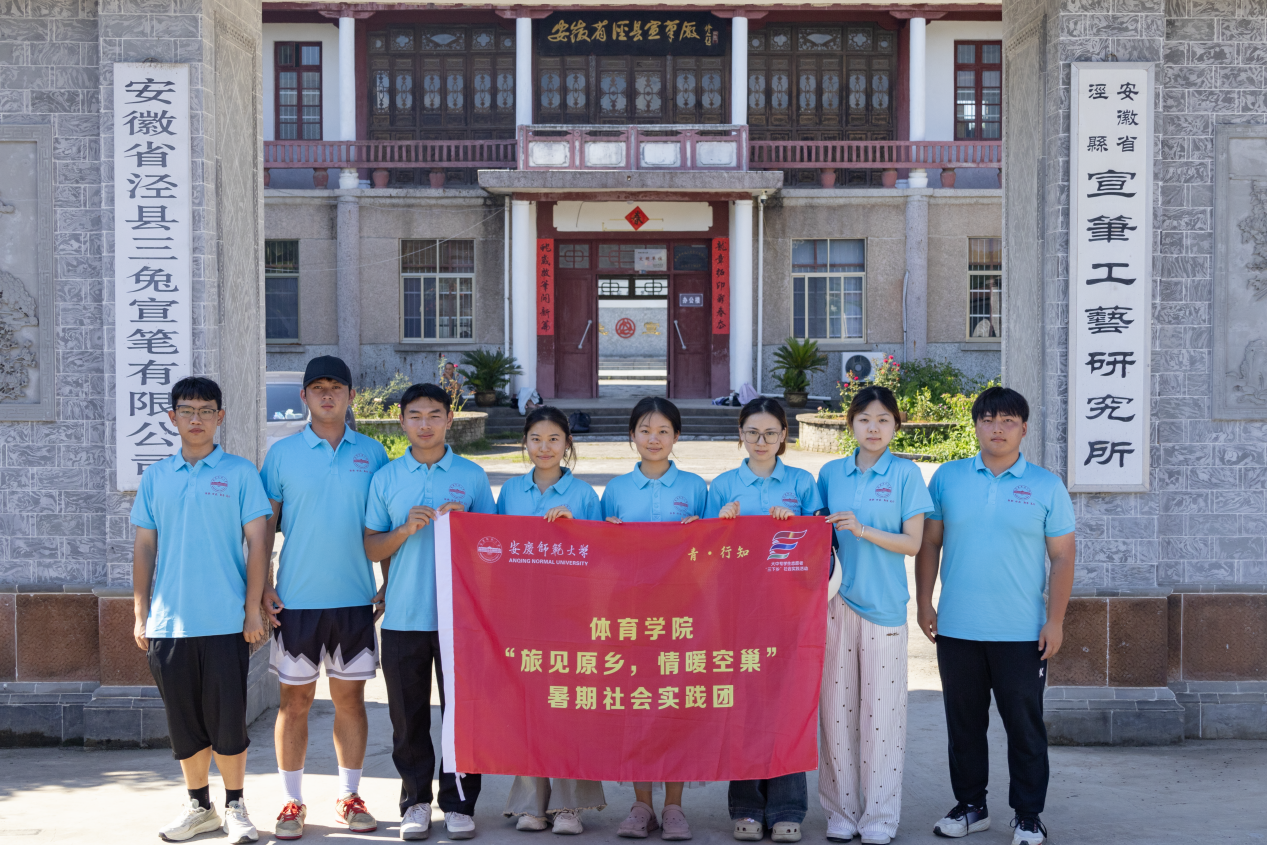

选毫、脱脂、装套、修笔……每一道工序都凝聚着匠人的智慧与心血。7月3日,安庆师范大学“旅见原乡,情暖空巢”暑期社会实践团走进安徽省泾县三兔宣笔有限公司,在传统宣笔制作工艺中,以青春笔触叩问千年制笔技艺,在“毫厘之间”探寻非遗文化的“精神脉络”,共赴一场传统与现代交织的匠心“对话”。

安徽省泾县黄村镇的宣笔是承载千年文明的传统手工技艺,肇始于唐代之前,经选毫、水盆、装套等百余道工序精制而成,笔触圆润饱满,刚柔相济。位于中国传统宣笔制作发祥地黄村镇的安徽省泾县三兔宣笔有限公司,作为国家级非遗宣笔制作技艺的重要传承阵地,这里不仅是展示古法宣笔制作工艺的“活态博物馆”,更是推动非遗文化传承与产业发展融合的实践基地。

“一支好宣笔,修笔是关键,这手艺得耐得住性子、守得住匠心。”68岁的马老一边专注于修整笔锋,一边向实践团成员讲解。自18岁投身宣笔制作,五十载春秋里,他的双手见证了无数宣笔从毛料到精品的蜕变。“现在越来越多年轻人来观摩宣笔工艺,看着你们,就看到了宣笔技艺传承的未来。”马老直言,把老祖宗的手艺传下去,让宣笔文化永远鲜活,这就是他坚持的意义。

捏起一小撮羊毛,仔细比对毛锋的长度,剔除其中杂乱的绒毛,团队负责人、体育教育专业2023(4)班刘庆源跟着老师傅学习选料技巧。“宣笔选料讲究‘尖、齐、圆、健’,太软太硬都不行。”看似简单的分拣动作,在老师傅的讲解下却“暗藏玄机”。“每一根毫毛的精准取舍,都是匠人对‘笔有四德’的极致追求,这份藏在细节里的坚守,正是宣笔文化绵延不绝的生命力。”刘庆源表示,团队愿做宣笔文化的传播者,让这份跨越千年的匠心被更多人知晓。

“宣笔制作,讲究的是世代相传的老手艺。”40岁的非遗传承人伍庆玲一边梳理笔毛,一边介绍。自18岁起,她便开始学习宣笔制作,至今已有22个年头。“很多人只看到宣笔成品的精致,却不知一支笔从选料到成型,要经过百余道工序。”伍庆玲坦言,宣笔制作不仅是门技术活,更是对耐心与匠心的考验,每一道工序都凝聚着匠人们对传统文化的坚守与传承。

该公司除稳定发展宣笔产业外,还努力挖掘宣笔传统技艺和文化,确定“纵横交叉”的立体式“师带徒”模式,设立“宣笔制作技艺传习培训基地”,开拓宣笔制作技艺展演、宣笔制作体验、“非遗”课堂等项目。“公司积极探索宣笔传承发扬新途径,非遗传承需要传统智慧与现代思维的深度碰撞。”团队成员、法学专业2023(2)班杜澈表示,我们也应用自身所学知识助力宣笔从“传统符号”转变为可感知、可参与的生活方式,让非遗真正融入时代发展的脉搏。

“这次实践让我们看到,非遗不仅是技艺,更是活着的文化基因。”刘庆源表示,未来,团队成员将结合专业所长,助力笔尖上的非遗从泾川大地走向更广阔的天地,用镜头定格宣笔制作的精细瞬间,以笔触书写匠人对古法技艺的执着坚守。(撰稿:学生记者 杨子娴 摄影:汤俊杰 编辑:江伟 审核:王玮 赵丽丽)

安徽安庆菱湖南路128号

安徽安庆菱湖南路128号 邮编:246011

邮编:246011 安徽安庆集贤北路1318号

安徽安庆集贤北路1318号 邮编:246133

邮编:246133