近日,马克思主义学院 “青·行知”红色场馆赋能乡村振兴调研团走进安庆、铜陵、芜湖等地的红色场馆,通过实地走访、问卷调查、座谈访谈等形式, 以脚步丈量大地,深入城市、社区、乡村考察调研,解锁红色场馆与乡村振兴的融合密码。

安庆:红色场馆资源整合模式与文化振兴价值

7月2日,调研团队聚焦安庆市红色文化资源,先后走访两邓故居、安庆早期革命活动陈列馆、陈延年陈乔年读书处及皖江文化馆,围绕“文化振兴背景下的红色场馆资源整合与利用”展开专题调研,对城市与乡村红色场馆运营模式进行调查比较。

在“新文化运动的旗手”“五四运动的总司令”等专题展厅,队员们仔细研读史料文献,系统梳理了其对当代乡村文化建设在思想引领、价值凝聚方面的启示意义。调研期间,团队在皖江文化馆召开专题座谈会,结合前期文献研究形成的理论框架与实地观察获取的一手数据,就红色场馆建设对地方文旅产业发展的影响机制进行深入研讨。皖江文化馆馆长汪军在会上提出,区域内红色场馆应打破单一展示模式,构建“教育功能—文旅价值—公共服务”三位一体的发展模式,在坚守革命传统教育主阵地的基础上,进一步强化对乡村文化振兴的支撑作用。这一观点为团队后续调研红色文化赋能模型提供了重要思路。

铜陵:红色政权历史根基与资源开发实效

7月4日至5日,团队赴铜陵市开展调研,重点考察红色资源的历史脉络与开发利用现状。在抗日民主政府旧址,队员们通过泛黄的公文、锈迹斑斑的武器等实物史料,感悟革命年代铜陵人民在党的领导下开展抗日斗争的爱国情怀;团队前往范家湾烈士陵园,聆听烈士们为民族解放事业英勇献身的事迹,感悟红色精神与乡土情怀的深度交融。在钱湾村中共特支展馆调研中,团队创新采用“场馆考察—村委访谈—村民问卷”的三维研究方法:与村委会成员围绕“红色资源开发的投入—产出机制”进行结构化访谈,详细了解场馆建设资金来源、运营维护成本及产生的社会效益;对10余户村民开展随机问卷调查,重点收集红色历史知晓度、文化活动参与率及资源开发对人居环境、家庭收入的影响数据,初步识别出红色文化传播形式单一化、与乡村产业融合度不足等现实问题。

7月5日上午,团队进一步走访铜陵烈士纪念馆与中共历史档案馆,通过系统研读地方革命史、建设史文献及红色政权建设原始档案,为构建红色文化与乡村振兴的关联模型积累了历史维度与现实维度的实证素材,也为分析红色资源的时代价值提供了历史参照。

芜湖:革命精神传承路径与资源发展道路

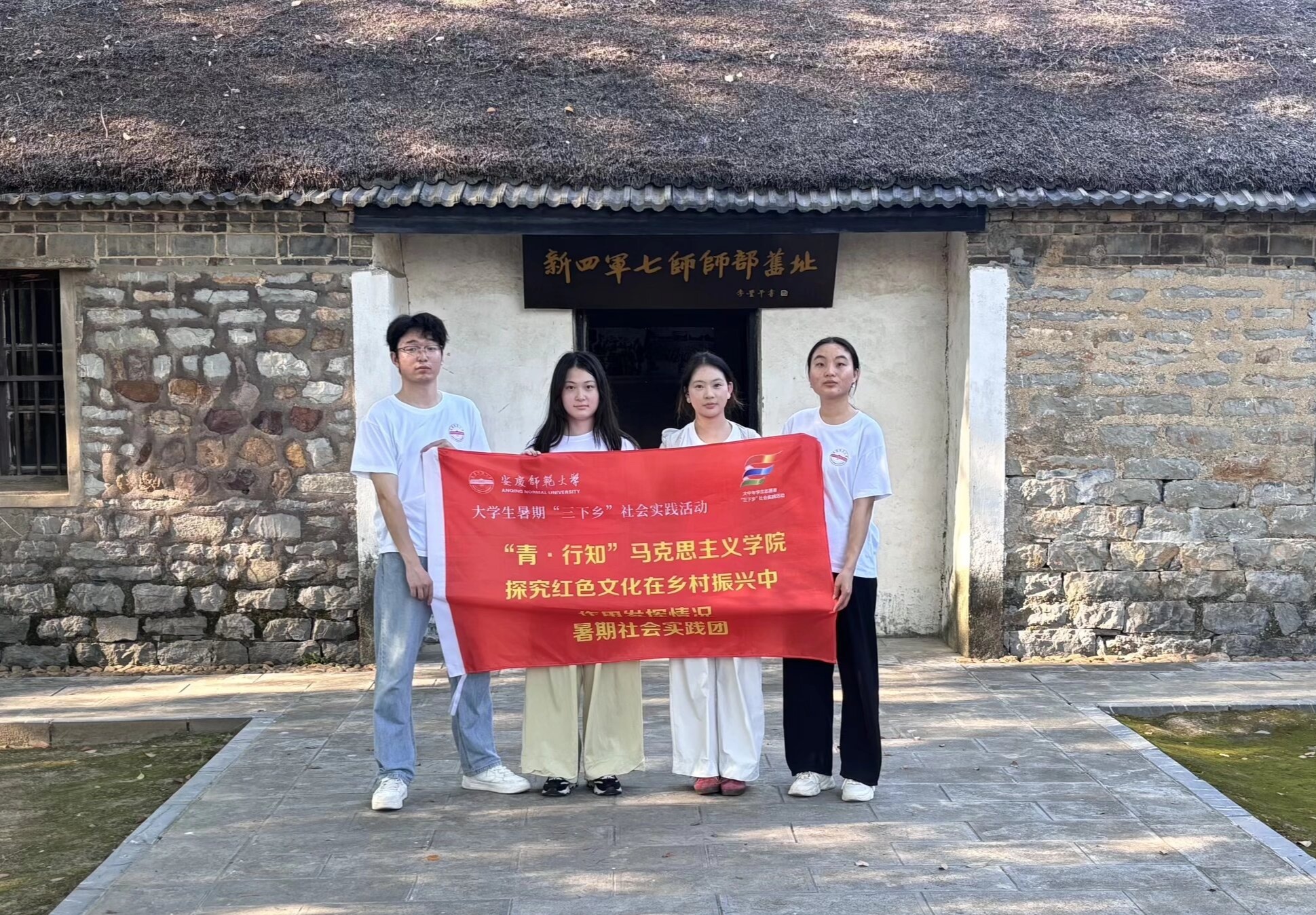

7月5日至6日,调研团在无为市开展红色文化资源专题调研。在新四军七师纪念馆及师部旧址,团队通过历史文物的实证分析,还原了革命根据地在艰苦环境中建立、发展及开展游击战争的历史场景,提炼出“从无到有、愈战愈强”的革命韧性对乡村发展的精神赋能价值,及其在激发村民奋斗精神、凝聚乡村发展合力方面的现实意义。

7月6日,团队相继考察渡江英雄纪念碑、邢朝庆红色纪念馆及戴安澜故居。在渡江英雄纪念碑前,通过史料记载与讲解,了解到无为人民摇着木船护送解放军渡江的英勇事迹;在邢朝庆红色纪念馆,感受红色精神在民间的传承力量;在戴安澜故居,通过勋章及史料系统了解其投身抗日、精忠报国的一生。调研中,队员们还随机走访周边村民,发现当前红色资源开发存在三重矛盾:红色历史民间传承的不均衡性、红色展品与现代传播方式的脱节性、资源开发与乡村旅游产业的弱关联性,这些发现为后续对策研究奠定了现实基础。

据了解,“青·行知”红色场馆赋能乡村振兴调研团由我校相关专业学生和浙江师范大学学生联合组建,目前已集中考察了22个红色场馆,近期将赴浙江省金华市、义乌市等地的红色场馆开展跨区域调研。调研团队将以问题为导向,基于实地考察的数据与资料,结合马克思主义基本原理和方法进行跨学科分析,对国家一类红色场馆与乡村红色场馆、安徽省红色场馆与浙江省红色场馆进行比较研究,分析在赋能乡村振兴过程中存在的共性问题与区域差异,从而构建场馆赋能乡村振兴的科学模型,为乡村振兴注入可持续动力,为相关政策制定提供理论参考与实践建议。(撰稿:方佳航 徐豪扬 鲍北辰 摄影:戴梦晗 周珊珊 编辑:江伟 审核:赵丽丽)

安徽安庆菱湖南路128号

安徽安庆菱湖南路128号 邮编:246011

邮编:246011 安徽安庆集贤北路1318号

安徽安庆集贤北路1318号 邮编:246133

邮编:246133