自2025年春节至今,短短3个月,我校40名师生跨越2个省份、5个县区的14000余平方千米,跋涉路程10000余公里,顺利完成了第三次全国土壤普查野外校核工作。

凝聚力量 团队开启新征程

2024年10月,资源环境学院教师王鑫接到了第三次全国土壤普查野外校核任务。野外环境复杂,土壤普查工作中的采样点位可能受地形、人为干扰等因素影响,导致实验室分析结果与实际情况不符,此次任务就需要对安徽省临泉县、太和县、枞阳县、桐城市与江西省瑞金市5个地区进行野外校核。“野外校核工作正是通过实地复测来发现并修正采样误差。”王鑫当机立断,着手组建起针对“野外校核”工作的师生团队。

王鑫介绍道:“野外校核是土壤普查过程中的关键环节,需要我们通过实地复测修正室内预判的土壤数据,确保土壤信息的准确性。”他指出,野外校核工作有利于完善土壤信息,进一步以地图形式绘制出土壤的性质、类型与分布状况等相关信息。

了解土壤普查工作历史状况、理清野外校核注意事项、明确团队核心目标……王鑫结合土壤普查工作的各项需要,跨专业召集数十名师生,“耕地质量智慧监测教师团队”与“绿农先锋学生团队”就此建成。在野外校核与室内检验的实践过程中,团队成员数量不断发展壮大,至今,团队中已有14名教师与26名学生。

不惧艰辛 师生携手攻克校核难题

3月29日清晨,天刚蒙蒙亮,这支土壤普查团队便整装出发,踏上第三次全国土壤普查野外校核之路。自安庆出发,历经7小时的自驾,横跨600公里,团队抵达江西省瑞金市的土壤普查野外校核现场。

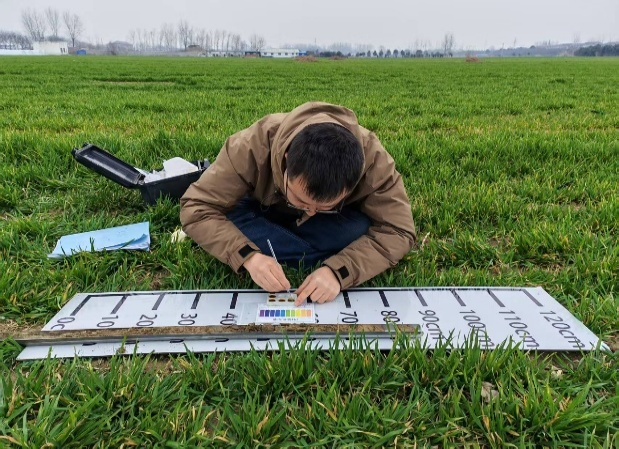

团队教师何梦秋一卸下背囊,便拿出土钻、刮刀、千斤顶等工具,投入严谨的校核工作中。她先将土钻插入土壤中,接着对80—100厘米深的土壤进行取样,随后依据质地、颜色、特征等对土壤分层。从土壤的深度、斑纹、侵入体、pH值到土地利用、地质、内业校核数据,何梦秋综合考虑了土壤间的各类差异进行观测,并将难以在室外判断的土壤取样带回实验室进行二次测试。

周末赴野外采样,工作日便在实验室内测样,为给土壤量身定制出专属“身份证”,绿农先锋学生团队在实验室一待便是一整天。团队成员一人平均需校核200份左右的土壤样本,仅是一个地区的土壤样本团队成员们便需要耗时3—5天。“我们常常做完土壤校核工作才发现已经是半夜两点了,”地理科学专业2023(2)班的徐建明直言:“能够为野外的校核工作打好基础,我们就心满意足了。”

“土壤普查野外校核工作需要我们前往最偏远、最艰苦、最复杂的地区。”环境工程专业2021(3)班的姚非凡分享,出发勘探前,每名队员需背负重达30公斤的测量工具,返回时,还需要负重背回近50种土壤样本,但队员们从无怨言。

茂密的草丛、潮湿的土壤里常常有昆虫出没,团队教师李明在校核过程中被红火蚁蜇伤,“红火蚁的毒液中含有生物碱,被蜇伤的瞬间,就像是滚油滴在我的皮肤上。”即便如此,李明仍坚守岗位,全力以赴完成着野外校核工作。

研教结合 把田间地头变成“资环人”的“活课堂”

复杂地形、极端天气、野生动物威胁……团队成员克服野外勘测的种种挑战,完成1300个样点的精准踏勘,对土壤质地、酸碱度、斑纹等方面数据多方校核,累计修正了30000余个土壤图斑,终于完成了所负责县区的野外校核工作。

“土壤普查的野外校核确保了土壤三普数据的准确性与可靠性,避免了因地图制图或模型模拟导致的偏差。”回忆起野外校核工作的成果,王鑫难掩激动:“此次土壤三普野外校核是土壤普查从‘理论数据’到‘实际应用’的关键桥梁,也是团队积极参与国家重大科研项目的一大步,它摸清了土壤资源本底数据,避免了因数据误差导致的土壤资源浪费或生态风险。”

教师团队的成员们始终坚守着“教学相长”的理念,同时,他们身体力行,带领学生走上田埂、走进野外,亲手采集样本、检验土壤。从大二到研二,这支跨年级的学生团队在真实场景中掌握了成土因素分析、土壤鉴别等课本上难以直观呈现的专业技能。

未来,团队的学生们将借助野外校核学习的内容和积累的材料,参加专业性赛事。团队的教师们将野外校核的工作转化为专业课程的课堂讨论案例,还将开设《土壤调查与评价》等特色实训课程。

“我们要成为真正在土壤上‘高歌’的‘资环人’。” 王鑫坦言,今后我们将发挥专业优势,继续推动理论与实践相结合,培养更多为生态环境保护贡献力量的复合型人才。(撰稿、摄影:学生记者何源 马雨扬等 编辑:江伟 审核:汪德进 赵丽丽)

安徽安庆菱湖南路128号

安徽安庆菱湖南路128号 邮编:246011

邮编:246011 安徽安庆集贤北路1318号

安徽安庆集贤北路1318号 邮编:246133

邮编:246133