2013年1月6日,《安徽日报》A2版“江淮之子”栏目刊发人物通讯《于道平 让江豚在浪花里“微笑”》,介绍了我校生命科学学院于道平教授在江豚保护方面的感人事迹。这是该栏目首次宣传我校典型人物。稿件由《安徽日报》记者和我校大学生记者联合采写。

“江淮之子”是一个位于《安徽日报》二版头条位置的人物通讯专栏,放眼全国,精选安徽籍在国内、省内各条战线的领军人物,配以照片、简历和人物寄语,该栏目已经成为皖人争先进位的标杆。(宣传部)

新闻链接:http://epaper.anhuinews.com/files/ahrb/20130106/index.htm

于道平 让江豚在浪花里“微笑”

■ 本报记者 陈婉婉 本报通讯员 袁少庆 朱芳芳

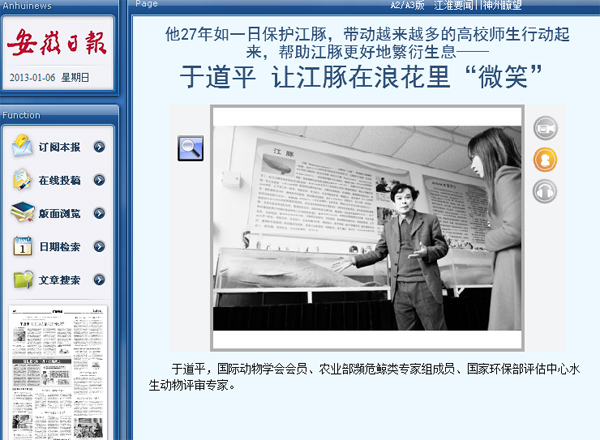

八百里皖江上,许多渔民和渔业部门工作人员,有一位共同的教授朋友。他经常提着印有 “WWF”(世界自然基金会)的旧包,衣着朴素,头发卷卷,看起来不修边幅,他27年保护和研究江豚,被很多人称为“江豚之父”。在他的带动下,越来越多的高校师生加入到这种长江“精灵”的保护行列,他就是安庆师范学院生命科学学院教授于道平。

江豚聪明而有灵性,游弋在大江中,似乎总是面带“微笑”,是长江里一道不可或缺的风景。但由于工业污染、过度捕捞、日益繁忙的航运和水利工程,目前长江全流域只有1000多头江豚。它们变得比大熊猫还要稀少!

1985年起,于道平致力于长江豚类研究,在淡水豚捕捞、暂养与运输,半自然水域中人工饲养江豚方面颇有建树。对江豚,于道平一直有种特殊的情感,“看着这些可爱的精灵,我是发自内心喜欢,希望它们能更自由地生活、繁衍! ”然而,每一次安庆市渔政局来电,他总是心头一紧。他知道,一定又是江豚出事了!记不清有多少次他放下课本,冲下讲台,奔向江边,对新发现的江豚尸体进行解剖,分析死亡原因。于教授说,今年前4个月,长江安庆段至少有5头江豚非正常死亡,整个长江中下游流域有近20头江豚死亡,最主要的死因是饥饿。由于长江边滩缺水,加上长江采砂强度大,许多鱼类失去繁殖机会,江豚没了足够的食物。据调查,长江流域上千头江豚,有效繁殖的种群已不足800头。 “我非常担心,未来15年,江豚可能将会重蹈白鳍豚灭绝的命运。 ”说到这里,于教授的声音变得沮丧而低沉。

“江豚是长江生态系统中的顶级物种,如果把江豚保护好了,那么整个长江流域的生态物种就会得到庇护。 ”基于这样的认识,于道平在保护江豚上投入了巨大精力。在他的倡导下,越来越多的大学生投身江豚保护、研究。

去年7月11日,来自中科院、世界自然基金会、渔政管理部门的专家、官员以及志愿者,组成一支近40人的科考队,从武汉中科院水生所码头起航,沿江搜寻江豚踪迹。其中就有安庆师范学院的黄杰和任俊招同学。他们是于老师的学生。“据我上课观察,这2名同学对江豚兴趣浓厚,为人又认真负责。由我个人出钱,送他们去参加这项高级别的科考活动,是希望江豚保护事业有更多年轻人参与! ”于教授告诉记者。

黄杰和任俊招永远记得,科考队到达安庆西江段的那一天,对讲机里突然传来兴奋、激昂的声音,“江豚!江豚!发现江豚啦! ”所有的队员们迅速登上江轮二楼观察平台,“快看,正前方有两头!就在红色浮标尾部!”队员们激动的声音至今萦绕在他们的心头。 “以前都是在书本或电视上看到江豚,这次活生生地见到了这种长江精灵,它们如此可爱,尤其是它的嘴角上扬,就像一直在对你微笑。顿时,那种希望帮助它、保护它的力量,从胸膛不可遏止地温暖勃发!我们一定要团结更多的人,帮助江豚更好地与人类一起繁衍生息! ”

【人物感言】

看着这些可爱的江豚,我真是发自内心地喜欢!留住它们,就是留住我们的生态文明!

安徽安庆菱湖南路128号

安徽安庆菱湖南路128号 邮编:246011

邮编:246011 安徽安庆集贤北路1318号

安徽安庆集贤北路1318号 邮编:246133

邮编:246133